来源:晋中晚报时间:2023-09-25 10:59:53

不同的呈现,不同的表达,平遥是全球摄影人共同的舞台,平遥古城是全世界摄影爱好者交汇的枢纽,在这里,以光影视角记录时代历程;在这里,以不同理念诠释摄影文化。2023第23届平遥国际摄影大展落下帷幕,每幅作品带给人不同的观感,呈现出摄影的无限可能。

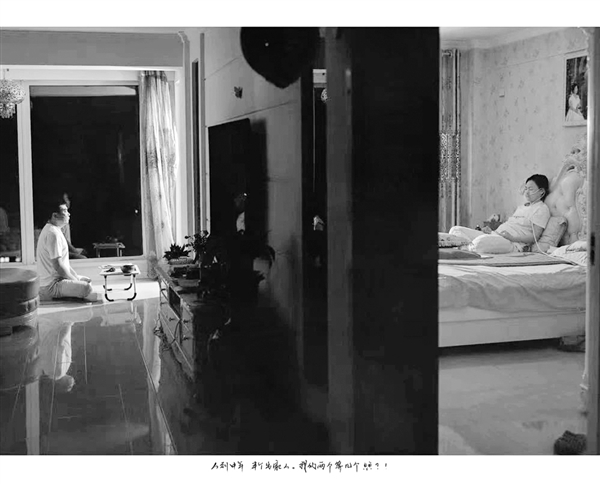

评审委员会大奖《九儿》:

生命会彼此照见

《九儿》

2023第23届平遥国际摄影大展,女性摄影师王乃功的作品《九儿》荣获评审委员会大奖。作品讲述的是一位年轻的三孩母亲九儿,在迈向死亡的过程中感受生命的故事……

2019年,36岁的九儿生病了,肿瘤晚期。2020年,经过10次化疗、20余次放疗的她再次病重,被医生告知生命进入倒计时。王乃功历时3年,以第三人称进行私人纪录摄影(私摄影)探索,突破传统纪实手法,用大画幅相机追随记录九儿的生命悲歌。这些照片带着观众靠近九儿,进入她的私人空间,更由此进入她的精神世界,感受她直面残酷的命运、勇敢走向生命终点的复杂情感,作品以图像和拍摄手记,封存人类面对死亡的态度的一个标本,让九儿与更多的生命照见。

在接受采访时,王乃功谈道:“与其说《九儿》是一部摄影作品,不如说这是一部以摄影方式呈现的传记,把我身边那个温柔又坚强、不甘但又释然的形象立体地呈现出来,照见她的内心与精神。人和人相遇,我们彼此照见,希望她能够照见每一位阅读这部传记的人,将这份爱得以传承和延续。”

王乃功希望这件作品不仅仅属于九儿家庭的影像纪念,也不仅仅讲述一个柔弱的女人面对死亡时的从容,更是提醒大家,人生无常,但在某个时刻,生命之光会彼此照见,包含你与我。

摄影是观看,也是陪伴;是记录,也是还原。摄影师王乃功通过作品《九儿》为我们展示了一段关于生命消逝的最后旅程的影像切片。作品直面禁区议题,如实跟随生的灿烂,坦然面对死的寂灭,从容自然,情感节制,哀而不伤。图像与文本构建起了一份难得的家庭影像档案,尤为动人。斯人已去,却在展览里重生。

优秀策展奖《重逢》:

与时代重逢 与自己重逢

《重逢》

四脚立柜、老式缝纫机、二八自行车、铁皮文具盒……2023第23届平遥国际摄影大展柴油机厂展区A馆,无论是摄影人还是观众,都在这里逗留时间最长,一幅幅老照片,配以一幕幕熟悉的场景、一件件曾经相伴许久的物件,把大家拉回了或远或近的某个时间点。这是题为“重逢——1949-1999中国人日常生活记忆”的摄影展,荣获2023第23届平遥国际摄影大展优秀策展奖。

“那些承载着人们记忆的东西,绝大多数将在没有到达任何博物馆、没有进行任何分类、没有进过任何展柜和镜框之前消失。”策展人雷永莉、黄珊似乎在探寻着某种意义,让人们把这种消失变成了“重逢”。

与时代重逢,与自己重逢,《重逢》摄影展,无论是多大年龄的人,在这里总能找到自己熟悉的瞬间并定格。该摄影展由山西时尚回响城市文化交流中心主办,以1949年至1999年的百姓家庭生活变迁为表达线索,以有故事的老照片为展品,辅以视频讲述,并以代表性老物件作为空间点缀,真实、立体、生动地展示出一幅中国人50年间日常生活图景,还原出半个世纪中国人家庭生活的变化发展,展馆所展示的照片全部来自普通人的家庭相册,器物则来自普通人的日常生活。

“抚今追昔,我们究竟在探求什么样的真相、追寻什么样的真理?”雷永莉这样表述,“这些孤立的事物排列在一起,它们互相映照,焕发出不同寻常的光辉。我们甚至不敢想象,这些貌不惊人的物件曾经如何深刻地影响了一代又一代中国人的灵魂发育、思想塑造、观念构建——凡俗的物件升华为一种符号,构成了中国人精神成长的不朽象征。”

院校优秀作品奖《波长760以外的我》:

寻找生命的意义

《波长760以外的我》

以14张底片呈现,打开灯光,可以看到照片中的“我”——这是大连医科大学艺术学院学生杨晓芃在2023第23届平遥国际摄影大展上的参展作品《波长760以外的我》,荣获院校优秀作品奖。

每一张照片、每一种呈现都是摄影师背后的不同状态,杨晓芃也不例外,22岁的年龄于她有了同龄人的相同,也有不同。相同的是,面临毕业、面对生活,她有过迷茫,“何去何从”这是相同的。“我存在的意义是什么”“人的复杂与矛盾”,这是杨晓芃的不同。这种不同,是她在大四参加一个公益组织实习后有更深感受的。“他们都是非常可爱的小朋友,很美好的生命,突然就被查出白血病……人真的瞬间就会消失。”谈及此事,杨晓芃忍不住流出泪水,“之前我们没注意到的不幸时时在发生,而我们常常又很幸运。”

杨晓芃从大一开始便喜欢用胶片相机来拍摄,在她看来,传统摄影对快门更加珍惜,是一种具有仪式感的过程,就像对待生命,应该心存敬畏。以专业来反思生命的意义,杨晓芃说:“人一生能明白自己是什么样的人,是非常幸福的。”表达自我,不断寻找自我,如她作品的名字《波长760以外的我》,760波段的红外摄影是比较特殊的波段,在这个波段进行红外拍摄,可以将可见光和不可见光同时在画面中呈现,“我想通过这种手法表现人们矛盾、复杂的特质。”

“在成长中,‘我’,一直是自我矛盾和自我和解的主体,所以‘我’成为镜头的主体。‘我’在取景里以形体出现,将人符号化,并采用具有生长性与情感意象的树一同构成画面。”杨晓芃说。

优秀摄影画册奖《中国造:从东莞制造到中国智造》:

解析发展中的精神图腾

《中国造:从东莞制造到中国智造》

对于一本优秀的画册而言,不仅需要摄影师创作出作品,还需要编辑对图片的选择、设计师对版面的雕琢。2023第23届平遥国际摄影大展“PIP之夜”颁奖盛典上,摄影师李志良凭借《中国造:从东莞制造到中国智造》获得优秀摄影画册奖。

“国际制造名城”是东莞一张闪亮的城市名片,“东莞制造”驰名中外。东莞是世界知名的制造基地、中国重要的外贸出口基地。从“制造”到“智造”,推动产业转型升级,朝着先进制造方向迈进,汇聚了一批行业领先企业和隐形冠军。2015年,国家行动纲领《中国制造2025》发布;2016年,李志良当选东莞市摄影家协会主席。作为摄影家协会领路人,李志良深感自己肩负重要使命。李志良抓住机遇,在带领东莞市摄影家协会推出《发现东莞制造之美》系列展览的同时,亦躬耕其中,深入东莞制造业,围绕“东莞制造”进行了长期跟踪拍摄,致力于剖析和呈现东莞城市的精神气质和时代发展议题,产生了大量出色的群像写真作品。其试图在“中国智造”视野内对东莞制造的历史结构、艺术创造、视觉表现与城市复兴进行重新探讨,以当代影像艺术和观念艺术的方式,呈现东莞制造的历史意义、东莞制造与艺术创造重合之下的湾区文化艺术图示和精神图谱,为粤港澳大湾区的建设提出更为深广的艺术命题和社会议题。

优秀作品奖《圣境长白》:

以光影记录山河壮美

《圣境长白》

在世界的东方,长白山以独具特色的火山地貌、神奇壮美的山形水势、天造地设的自然美景,成为世人心之所向的游览胜地。在2023第23届平遥国际摄影大展中,观众可以从摄影家高鹏飞的作品中领略“一山有四季、十里不同天”的长白山自然景观魅力。

高鹏飞长期工作、生活在长白山山区,一直深爱着这座大山、拍摄着这座大山。在百余次深入长白山采风创作过程中,他对长白山神奇、神圣、神秘的意境深有体验和触动,而通过镜头和画面表现出长白山的高贵气质、雄浑底蕴、多彩姿态和坚毅精神,则是他作为一名摄影人的不懈追求。

长白山带给高鹏飞的摄影灵感是无穷无尽的,而对拍摄对象的无限靠近和摄影活动的不懈坚持,也使他对长白山的认知和体悟不断升华。《圣境长白》这组摄影作品,力求全面、立体地反映长白山的精彩与壮观。这里有远眺长白山,峰峦叠嶂、磅礴大气、色彩斑斓的四季全景;有近观天池,如一面镜子镶嵌在群峰之间,山高水深、清澈无瑕;有初雪如银洒满山峦,朝霞暮色映照山峰,明暗多变、美轮美奂;有火山岩上冰雪渐融,雾霭升腾,如水墨丹青,回味无穷;有鹰嘴峰昂首耸立、雄浑壮美、气吞山河;有雨后长白,虹贯苍穹、云蒸霞蔚、如绸似锦;还有那摄影者登高望远,面对取景框中如仙境一般的神山圣水,心旷神怡之时按下快门,撷取一幅幅美丽的画卷。

中国青年摄影推广计划“鲲鹏奖”《观看的方式》:

感受日常中不同体验

《观看的方式》

这些摄影作品试图从摄影的本体切入,悬置自己在某一特定环境中的观看,对拍摄过程中的身体与其所处的空间进行研究……在2023第23届平遥国际摄影大展柴油机厂展区,这是不少观众在观看获奖者杭添的作品《观看的方式》时的感受。

人们获取一幅照片的内容和意义,往往将观看主体和对象建立对应的关系,形成客观认知或是情感投射。杭添则有意弱化了主体和对象的关联,并且在这两者之间嵌入观看者的身体感知,连接整个观看的过程。

在本次展览中,《观看的方式》由5个系列组成,分别是《地狱谷》《在火车上》《漫游》《空间注视》与《世界之膜》。它们从不同方面体现了杭添在日常经验中对一些物体与空间的“把握”。《地狱谷》源于观看火山口的经验, 以摄影雕塑的方式,还原身体与被感知物的空间关系,同时号召观众在实际观看中形成更丰富的空间感知;《在火车上》模拟人们坐在火车上的观看体验,将多幅定格的照片进行重新缝合并以灯箱的形式呈现,追溯了运动过程中的身体状态;《漫游》将连续的风景印制在透明亚克力板上,组成一个图像层叠的实体,在刻意弱化每张画面的内容后,一种整体的知觉印象得以被强调;《空间注视》通过多层图片展现影像的纵深感和多维性,模拟人在静止观察时人眼注视的先后顺序;《世界之膜》展示了一张照片如何显示我们在观看的同时也在被看,作品采用热塑亚克力的形式去消解拍摄与被拍摄之间的二元关系,强调了视觉的触觉性。