丙国遗址鸟瞰图

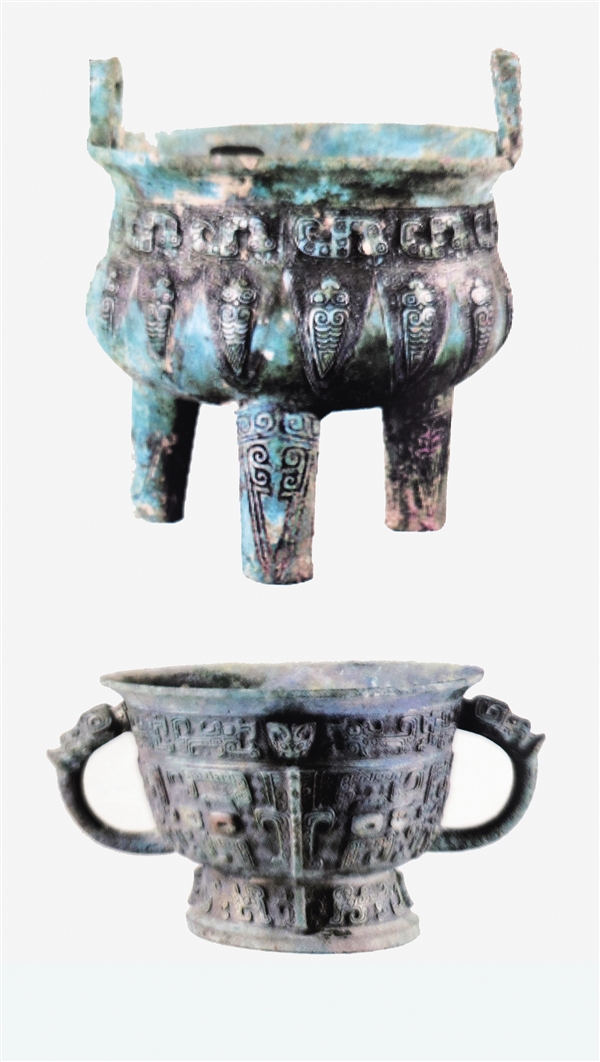

上为青铜鼎;下为青铜簋

璀璨青铜

大约从公元前21世纪开始,晋中古代人类同我国其他地区一样,结束了漫长的蒙昧与野蛮时代,跨进了文明时代。

最新考古资料证明,河南偃师二里头遗址是夏朝中晚期的王都所在。晋中分布着68处夏时期的文化遗址,但文化内涵与二里头遗址不尽相同,并不是真正意义上的夏文化,只能称为夏时期文化。

据记载,商代晋中境内散布着商朝的方国雀和燕京戎等部落。纣王之叔箕子曾封邑于今榆社、太谷一带,在邑内兴办农桑,鼓励百姓勤于农耕,政绩卓著。21处商代遗址和墓葬,特别是灵石旌介丙族墓葬的发掘,说明晋中地区自古以来就是一个多民族杂居的地方,多元化的文化在这里碰撞交融,足以见证晋中青铜时代的辉煌。

公元前556年,晋平公封祁地为晋大夫祁奚的封地,范围包括今天晋中的大部分地区。到祁奚之孙祁盈时,魏献子执政,灭祁氏,分祁氏之田为祁(今祁县境)、邬(wū,今介休境)、涂水(今榆次境)、平陵(今平遥、文水境)、盂(今阳曲县大盂)、马首(今寿阳境)、梗阳(今清徐境)七县。公元前453年,赵与韩、魏联合,水灌智伯军,杀智伯于榆次凿台,三分其地。晋中一带大都纳入了赵国的版图,从此,晋中成了中原文明的组成部分。分布在晋中范围内的101处春秋、战国时期的古遗址、古墓葬见证了这段历史。

白燕遗址的夏商周文化遗存

白燕遗址除新石器时代的仰韶文化、庙底沟二期文化和龙山文化外,还有夏商文化和西周文化。

白燕遗址夏时期文化的主要遗迹有房址、陶窑和灰坑。

房址保存较好,穹庐顶窑洞式,平面略呈椭圆形,残存较高处距居住面1.64米,居住面较平整。斜坡状门道朝向西南。

灰坑在遗址中最多,主要有椭圆形坡底状坑和圆形袋状坑两种。这一时期的陶器以灰陶为主。夹砂陶多掺细如针尖的均匀砂粒。泥质陶几乎未经淘洗,都是粗泥陶。陶器的纹饰以绳纹为主,时代越晚,绳纹越粗,还有一种老花生皮纹理状的绳纹。其他常见的纹饰还有弦纹、附加堆纹、楔形点纹、圆形坑点纹和三角划纹,素面陶器很少。陶器的类型,炊器有鬲、甗(yǎn)和斝,还有极少量的甑(zèng)、矮足深腹罐和鼎,其中鬲的数量较多;盛贮器有盆、簋(guǐ)、罐、豆、敛口三足瓮、小盆形钵、敛口钵、四足方杯等;酒器有筒流爵。这些陶器中,甗、簋、三足瓮、四足方杯、爵是新出现的器形。敛口三足瓮是山西中部广大地区夏时期文化的代表性器物。

由于没有文字佐证,长期以来学术界对河南偃师二里头文化的性质争论不休。有学者认为其一至四期文化均属于夏文化范畴。也有学者认为其一、二期文化属河南龙山文化,三、四期文化属夏文化,莫衷一是。白燕遗址发掘者认为,白燕遗址夏时期文化与二里头文化第三、四期年代大约相当,碳-14测定数据显示为公元前1565年至公元前1815年,支持了这一论断。

白燕遗址商文化的主要遗迹有房址和灰坑。房址很少,灰坑在最初挖造时多有特定的用途,只是在废弃后才填充了垃圾之类的灰土。

灰坑平面以椭圆形和圆形为主,另有少量的方形和不规则形。坑体形状主要为斜壁平底、斜壁锅底和直壁平底状,也有一定数量的袋状灰坑,还有形状特殊的两级袋状灰坑。

陶器的色泽仍以灰陶为主。夹砂陶除大部分掺杂十分细小均匀的砂粒外,还有少量的掺陶渣和大砂粒的炊器,陶质非常特殊。泥质陶大都是粗泥陶。陶器的纹饰以中粗绳纹为主,另有少量的特粗绳纹。那种老花生皮纹理状的绳纹渐渐多了起来。弦纹、圆圈纹、圆形坑点纹仍很常见,三角划纹增多,新出现了饕餮(tāo tiè)兽面纹和云雷纹。陶器的类型,有大型侈沿深腹鬲、商式翻沿小鬲、甗、斝、甑、盆、簋、小口绳纹罐、中口折肩罐、单把嘬(zuǒ)口罐、豆、敛口三足瓮、夹砂粗红陶缸、小盆形钵、敛口钵等。大部分陶器都是从白燕夏时期文化发展而来的。单把嘬口罐、中口折肩罐、夹砂粗红陶罐是这一时期新出现的器形。值得一提的是,白燕商时期的地层中出土的一件金耳饰和一只陶靴,其形制与吕梁石楼、柳林,忻州保德发现的同类器物相似。

发掘者认为,白燕商时期文化源于白燕夏时期文化,同时又与豫北、冀南地区的本土商文化有着密切的联系,但它始终保持着浓厚的自身特征,显然是一种独特的考古学文化遗存。

白燕遗址西周晚期文化遗存较少,仅在遗址东南部发现几个灰坑。其中一个为椭圆形锅底状灰坑,坑内堆积着松软的灰黄土。坑底横置着一鬲一瓮,鬲口与瓮底相对接。鬲圆唇宽折沿,三足极小。瓮矮领小口圆肩深弧腹凹圜底,与陕西西安沣西张家坡西周晚期居住遗址出土的同类型器相似,年代应与其相近。

如上所述,太谷白燕遗址是一处文化内涵十分丰富的古代遗址。它跨越时代长,从新石器时代仰韶文化晚期开始,跨越庙底沟二期文化、龙山文化,到青铜时代的夏、商文化,终止于西周文化。既有自身文化发展的特点,又受到了外来文化因素的影响,但自身的文化是一脉相承、连绵不断的。白燕遗址的发掘,在中国考古学中产生了重要的影响,为山西中部同时期的考古学文化树立了标尺。

榆社台曲遗址

1992年,为配合榆社电厂建设工程,山西省考古研究所对榆社台曲遗址进行了考古发掘。

遗址位于榆社城南10公里邓峪、台曲间的浊漳河左岸。遗址规模不大,东西长60米、南北宽50米,面积约3000平方米。地形东高西低、南北平坦。文化层堆积不厚,最厚的地方1米,有的地方仅40厘米,发掘面积近600平方米。

文化内涵主要是夏时期和春秋时期遗存。夏时期遗存文化堆积范围不大,未发现明确的遗迹,遗物也不多,仅陶器一类。陶器的色泽以灰陶为主,灰陶中有一部分颜色发黑,且不均匀。除灰陶外,还有部分灰褐陶和棕褐陶,也有少量的褐胎灰皮陶或灰皮陶。陶器的质地,夹砂陶多掺进很小的砂粒;泥质陶大都未经淘洗,为粗泥陶。夹砂陶与泥质陶区别不是很明显,夹砂陶多见于炊具,但非炊具者偶尔也用夹砂陶。陶器的纹饰以绳纹为主,一种粗绳纹,状如榆树皮,印痕浅而不规整,这种粗绳纹常见,多施于较大的器型之上;另一种细绳纹,类似花生皮纹理状,这种纹要比粗绳纹少。另外还有素面磨光、附加堆纹、凹弦纹和三角划纹等,都比较少。陶器的制作多用原始的泥条盘筑法手制,器口一般采用轮旋。三足器器身与足的衔接采用榫( sǔn )卯相接。器身制好后,在圜底部留有三个小孔。实足在最初未成形前,捏出一个上细下粗的泥坯,然后将细头插入圜底部小孔,在器内将泥条插入部分铆住抹光,再将实足部分抹泥修整成锥状足,最后拍印绳纹。就器物的种类来看,陶器的种类不多,有高领鬲、蛋形三足瓮、盆、甗、豆等。

台曲夏时期文化遗存与同位于晋中的太谷白燕夏时期文化遗存相比较,不难看出,二者的文化内涵几乎没有多大差别。真正让人感到惊奇的是,在陶器上看到了榫卯结构的雏形。这种现象以前不被人们注意,或许在其他遗址中也有发现,但无论怎样,这看似不起眼的简单工序,却开创了砖、木、石建筑结构以及传统木器家具使用榫卯技术的先河。榫卯技术的使用,既考虑到了建筑材料的延展性,又注重抗震动与衔接的作用,使建筑构件之间的连接更加牢固,整体建筑更加稳固。榫卯结构在以木结构建筑为特征的中国古代建筑以及中国传统木器家具中起到了举足轻重的作用。从某种意义上讲,这是科学技术史上的一大发明,而且时至今日,仍然影响着这些领域。

台曲春秋时期的文化遗迹主要是灰坑和墓葬,一共发现了26座灰坑、4座墓葬。

灰坑根据其坑口的形状,可分为比较规整的长方形竖穴,圆形、椭圆形、长圆形锅底状竖穴,正方形竖穴,不规则形竖穴四类。

四座长方形土坑竖穴墓都是瓮棺葬。用两件或者三件完整或者不完整的陶器作为葬具。瓮棺内有三岁以下婴幼儿骨骼,但无随葬品。这些葬具除陶甑外,其他器物的底部无一例外都被有意识地打破,留有空隙,以便与外部通气。从各地的考古资料来看,从新石器时代的仰韶文化开始就有这种做法,这与当时人们的埋葬风俗等有关。这种埋葬习俗延续到春秋时期,并不多见。

这一时期出土的遗物主要有陶器、石器、骨器和青铜器。

陶器的色泽以灰陶为主,褐陶占一定比例,极少数为黑陶。灰陶中以浅灰色为主,深灰色次之。因烧制时火候的原因,有一部分器物颜色不够纯正,形成灰陶褐斑或褐陶灰斑。另有一定数量的褐灰陶或黑皮陶。这种陶片的胎与器表所用的陶土有区别,器表涂有一层薄薄的经过淘洗的泥浆,较细腻,也就是装饰了一层陶衣,然后入窑焙烧。这种做法后来被用到了瓷器的烧造上,成为北方窑口的一大特点。陶器的质地以泥质陶为主,夹砂陶次之。泥质陶陶土大多未经过淘洗,杂质较多。夹砂陶有的夹细砂,砂量也不大;有的夹粗砂,砂粒很大,根据器物的用途来决定夹砂的多寡粗细。陶器的纹饰以绳纹为主,有少量的素面、凹弦纹或磨光陶。绳纹依据器物器型、部位和用途的不同选择细、中、粗三种装饰。另外,特别应该提到的是,在四件陶器上分别有四种不同的刻划符号。陶器的制作工艺仍以手制为主,泥条盘筑痕迹十分明显,成形后再上轮盘整圆。器型较小的陶器,根据其旋转形成的暗纹,可以看出经过了快轮修整。陶器中,炊器以鬲、甑为主,盛器有盆、罐、豆等,贮存器主要是瓮,饮食器为折腹小盆和觚(gū)。陶器的基本组合为鬲、盆、豆、罐。陶器中还有少量的纺轮、陶垫、支垫等。

出土的石器有石铲、石锛、石斧、石刀、石凿等,种类比较齐全。而以石铲多见,这是一种与农业生产有着密切关系的复合性挖土工具。石器是石器时代的主要劳动工具,到了青铜时代晚期,这里的工具仍以石器为主,从另一个侧面反映出台曲先民农耕文化的原始性。

另外还出土了一件骨笄(jī)和一件铜环首刀。

榆社台曲遗址夏时期文化与春秋时期文化年代相去甚远,看来台曲夏时期先民们在这里活动了一段时间后又迁徙他处。过了大约1200年,到了春秋时期才再有人类在此活动。台曲夏时期文化陶器榫卯结构的运用显示了它具有一定的先进性。而春秋时期这里的先民们仍然沿袭瓮棺葬和大量使用石器工具,又表现出了它的原始性。台曲春秋时期文化的相对年代不会晚于晋景公迁新田(前585)前,即春秋中期。晋中春秋时期的遗迹和遗物至今很少发现,经过科学发掘的遗址墓葬也仅有榆社台曲、左权石匣两处,可以说榆社台曲遗址的发掘填补了晋中春秋时期考古的空白。

灵石旌介丙国遗址

1985年,灵石旌介发掘的两座商代晚期墓葬惊动了海内外学术界。如果当时像现在这样每年举行一次全国十大考古新发现评比的话,这次考古发掘肯定会榜上有名。因为在此之前,山西发现的商代青铜器大多数是零星采集或征集的,没有明确的出土地点,而且数量也不多,只在吕梁山区的石楼、永和、柳林和忻州地区的保德有所发现。这次通过科学发掘出土的100多件青铜器,无论是它的丰富程度,还是历史价值、艺术价值和科学研究价值,都是惊人的,都能够引起举世瞩目的轰动效应。

事情还得追溯到20世纪70年代。1976年11月,灵石县静升镇旌介村一位村民在崖边修筑土窑洞时,挖出了数件青铜器。这些青铜器有的被卖到了太原,有的被卖到了介休,有的则被当作废铜卖到了废品收购站。那时,人们并不了解这些“破铜烂铁”的重要价值,基层文物保护组织也还没有建立起来,文物保护处于无序状态。在人们的提醒下,这位村民才上报了当时的山西省文物工作委员会。山西省文物工作委员会立即派戴尊德前往清理,并追回了部分文物。由于墓葬已经被破坏,随葬器物多有失散,其所在的地层已经无法辨认。虽然骨骼遭到扰乱,但保存相对较好,发掘者随后将其迁埋于附近。因为是非正式的考古发掘,当时的一些情况并不十分清楚。旌介遗址从此纳入到了考古工作者的视野里。灵石籍的山西省考古研究所副所长刘永生,1984年冬天回家乡时,获悉旌介村的村民烧砖时从这里大量取土,他及时进行协调让工程暂停,并立即组织相关业务人员进行考古勘探,结果又发现了两座商代墓葬,从而避免了它们遭受前一座墓葬那样的厄运。1984年底至1985年初,山西省考古研究所会同灵石县文化局,对两座墓葬进行了科学发掘,获得了一大批完整的科学研究资料,才让今天的人们有机会到山西博物院和灵石博物馆对这批精美绝伦的青铜器进行研究和观瞻。

旌介遗址位于晋中盆地的南部边缘,汾河支流静升河的右岸,与介休市兴地村毗邻,西南距灵石县城13公里,东距大运高速公路2公里。墓地在太岳山支脉绵山山麓的向阳坡地,地形东高西低,考古人员一看就知道这是一块适合人类生存的地方。

发掘者把1985年发掘的这两座墓编为1号墓、2号墓,把1976年清理的那座墓编为3号墓。

1号墓南北方向,墓室为长方形竖穴土圹。土圹口小底大,四壁经过修整而显得比较整齐。墓底部正中间有一个殉狗的腰坑,狗骨架保存较好,这种殉狗的习俗也常见于河南安阳殷墟商代墓葬中。墓室的填土层层夯实,夯层明显,夯土起到防盗防水的作用。墓内有一椁三棺。三具棺木整齐排列在椁内,形制大小相同。椁盖表面最上面有席纹痕迹。席下有红、黄、黑颜色交杂的丝织物痕迹。丝织物上有明显的弧线纹和其他一些几何形图案。三具棺木,中间一具为男性墓主人的棺木,左右两侧各有一具女性尸骨。在墓北侧棺与椁之间殉葬着两只狗。狗骨架保存比较完好,颈系铜铃,脖颈伸长作挣扎状。填土中还出土了一个保存完好的牛头骨和6件铜矛。在墓圹底部东北角还有一面鳄鱼皮蒙面的鼍(tuó)鼓。大量的随葬品放置在三具棺木之中或棺木之上。随葬品有青铜器、玉器、骨器、石器、陶器。青铜器有鼎、斝、簋、尊、罍(léi)、卣(yǒu)、觚、爵、觯(zhì)、矛、戈、镞、兽形管状器、弓形器、铃等,每种少则1件,多则10件,共41件。玉器有玉鱼、玉璜、玉鸟、玉管。骨器、石器、陶器数量较少,骨管、石镰、陶鬲各1件。

2号墓东南、西北向,头朝东南,墓室也是长方形竖穴土圹,长3.4米、宽2.2米、深6米。墓底部正中间也有腰坑,也殉葬有狗。墓圹内填土坚硬并均匀夯实,土质致密。墓圹四壁经过修整显得十分整齐。墓内有一椁两棺,已腐朽成红褐色粉末状。椁盖板上的装饰与1号墓基本相同。两棺内各有一具人骨架,一男一女。填土中殉葬有一具奴隶骨架。在墓室东侧正中还发现了用于祭祀殉葬的一条完整的牛腿骨。2号墓内随葬品比1号墓要丰富得多,达87件,主要有青铜器、玉器、骨器和陶器。椁室东侧放置青铜兵器,西侧放置青铜礼器,玉器置于墓主人头部和腰部。青铜器有鼎、簋、罍、卣、觚、爵、矛、戈、镞、兽首刀、管状器、弓形器、铃等,共69件。玉器有玉鹿、玉蝉、玉蚕、玉燕、玉鸟、玉璧等。骨器有骨管和骨制雕花器。陶器只有陶鬲1件。

3号墓于1976年发现并进行过初步清理。1985年又进行了第二次清理。东西方向,头朝东。墓室为长方形竖穴土圹,口小底大,墓口东西长3.9米、南北宽2.1米、深5.5米。墓圹内填土坚硬并均匀夯实。紧贴墓壁有一层砂砾石,下部有散落分布的石头。墓内有一椁一棺。填土中发现有数十片蚌片。由于此墓出土时已被扰乱,葬式及随葬品的位置皆不得而知。墓内共发现青铜器17件、石制品1件、蚌制品36件。青铜器有鼎、尊、卣、觥(gōng)、觯、觚、戈、钺等。石器只有石磬1件。蚌片有长方形、圆形、三角形、平行四边形,还有圆环形、方形、圆角形和不规则形。这些蚌片均有人工加工痕迹,有的表面经过雕凿,多数蚌片涂抹成红色。

除了这三座墓之外,1986年至1987年,山西省考古研究所再次对旌介遗址进行了大面积勘探和发掘,又发现了商代车马坑1座、小型墓葬1座、粮仓6座和汉代墓葬53座。

这里的车马坑已经被砖窑取土时破坏,呈长方形,东南、西北方向,距1号、2号、3号墓不远,残存长5米、宽4米、深4.6米。三具人头骨和马骨乱置于坑内。出土1件铜轭饰、1件残留有金箔的大铜泡和4件小铜泡以及贝饰若干。从残存的车马饰和马的骨骼数量来判断,坑内原有一车二马,另有三个殉人。

1号粮仓平面圆形,直径7.8米、深6.8米,圆形坑壁由黄泥抹成,黄泥厚 6厘米至10厘米。仓内填土均为花土夯实,均匀而夹带甚少。近底部有一层木板痕迹和一块牛腿骨。底部有3至10厘米的炭化谷物痕迹,谷物上覆盖着草编织物的遗痕。2号粮仓与1号粮仓形制大小几乎完全相同,鼓形腹,敛口,遗存粮食的上下都有草编织物的痕迹。仓底多见已炭化的残留谷物及少量木炭,还残留有4具羊或鹿的骨骼。经过对1号、2号粮仓出土的谷物进行测年,判定其时代为商周之际,与旌介商代晚期1号、2号、3号墓葬埋葬的年代接近。粮仓形成的年代肯定比残留的谷物年代要早,与墓葬为同一时期的遗存。

旌介墓出土的青铜礼器,其基本组合为爵、觚、罍、鼎、卣、簋等。从形制上看,方鼎整体似斗形,方唇侈口立耳,直腹上宽下窄,饰六条扉棱,平底,四柱形足。圆鼎鼎耳外撇,上部加厚,圆腹,圆柱形的实足稍外撇。簋为双耳高圈足,一件弧腹下收,另外一件垂腹。罍方唇束颈鼓腹下收,圈足外撇,双耳衔环。尊酷似觚形,敞口束腰高圈足,体呈三段,一件有四道扉棱,一件无扉棱。卣体平面呈椭圆形,有绚(táo)索状提梁。斝方唇侈口折沿长颈圆肩深腹,袋状柱足,弧形裆,半环状兽首形鋬。觯平面多呈椭圆形,方唇侈口束颈垂腹,喇叭形圈足较高,有盖。觚大喇叭口,颈部向下斜收,腹部微鼓,平底,喇叭状圈足,下接短直缘,整器呈三段式,饰四条扉棱。爵体呈“卯”字形,伞状柱窄流,直腹,尖圜底,尾尖平,兽首形鋬,三个三角形扁足。觥整体似兽形,分为盖部和器身两部分。器身分颈、腹、圈足三段。器身敞口,颈微束,腹部微鼓,圈足稍外侈。弓形器中部拱起,两端弯曲,末端呈铃形。戈援呈三角形,中起脊,镂空卷云纹。另一类戈援前端呈圭首形,援与銎部中间起一道宽脊。兽首刀弧形背,中部内凹,端部外凸,刀尖上翘,柄部前端略宽于后端,上有三个镂空的长方形孔,柄末端有兽形装饰,兽有两卷曲的翅,腹下有一系。钺方肩长内刃外凸,椭圆形銎。

从纹饰上看,这批青铜器普遍采用三层花纹,以云雷纹作地,多有扉棱,花纹有饕餮纹、蝉纹、象纹、蚕纹、夔纹、鸟纹、蕉叶纹、蛇纹、云雷纹、凸弦纹、饼状纹等。特别引人注目的是,有43件青铜器上铸有铭文和族徽。铭文绝大部分只有一个字,仅有三件为三字铭文。族徽有九种:丙、邑、亚羌、卷、辛、戈、天以及骡子和上日下月图案,其中丙字族徽出现最多,34器37次。

关于旌介墓葬的文化归属,著名考古学家李伯谦认为,它属于商文化的一个分支。旌介墓葬以及出土器物的绝大部分表现了较强的殷墟文化传统,如墓底有腰坑,坑内殉葬狗。随葬品一般放置在棺椁之间或棺内,墓底铺朱砂,椁上盖画幔。席子的痕迹在殷墟墓葬中也较为常见。还有墓主人的头部二层台上殉葬牛、猪或其他动物的头及部分肢体,也是殷墟时期较为普遍的现象。因此,旌介墓葬的年代为商代晚期。3号墓的年代相当于殷商文丁时期,1号墓居于其后,2号墓则延续至商周之际的帝辛之末。三座墓之间存在着前后相继的父子关系,时间相差不过30年或更短。从青铜器上所铸的九种族徽来推测,今天的灵石一带是商代晚期丙族活动的范围,在丙族的周围至少分布有天族、戈族、羌族、邑族、辛族等,他们是商王朝的方国或者是为商王朝戍边的贵族。

灵石旌介地处吕梁、太岳两山之间,地势险峻,是一个较为理想的军事据点。经过对粮仓出土的谷物进行测年,判定其时代为商周之际。粮仓的建造应该比被测年的谷物年代要早。因此,墓葬和粮仓属于同一时期、同一群体所使用。按照发掘情况计算粮仓容积,每座粮仓可储粮8.5万千克,6座约可储粮50万千克。假如每人每天食粮1千克,可供2000人250天用粮,5000人100天用粮。另外,从6座粮仓之间的距离来看,修建的粮仓无疑是为了满足特殊的需要,这个特殊的需要最大可能就是军事屯粮。因此可以推断,丙族不是游离于殷商王朝之外的方国,而是为殷商王朝戍边的贵族。三座墓葬的墓主人当为世代承袭的戍边军事首领或军事贵族。

这里出土的大批青铜器,无论是冶炼技术还是雕刻艺术,都达到了炉火纯青的程度,这样高超的工艺不可能在丙族活动的小范围内铸造完成,而最大可能是在殷商王朝的政治文化中心安阳殷墟定制的。

1号墓出土的青铜簋外底所铸凸弦条动物形象,是最早见于戎狄的“骡”的形象,它的发现可将骡子传入内地的历史提前到商代晚期。

今天,灵石旌介出土的青铜器一部分在山西博物院陈列展出,一部分在灵石县博物馆陈列展出,人们在观瞻它们的同时,领略着中华文化的博大精深。

本期人文读本摘选自晋中历史文化丛书·文物卷《沧海遗珍》,由本报编辑杜竹青整理,图片均为资料图。