来源:长安街知事时间:2025-07-16

说到山西,你的第一印象是什么?是巍峨险峻的太行山脉,是气势磅礴的壶口瀑布,是洪洞大槐树下“问我祖先在何处”的悠悠民谣,还是驼铃古道间晋商的信义传奇,弥漫街巷的醇厚醋香、酒香……

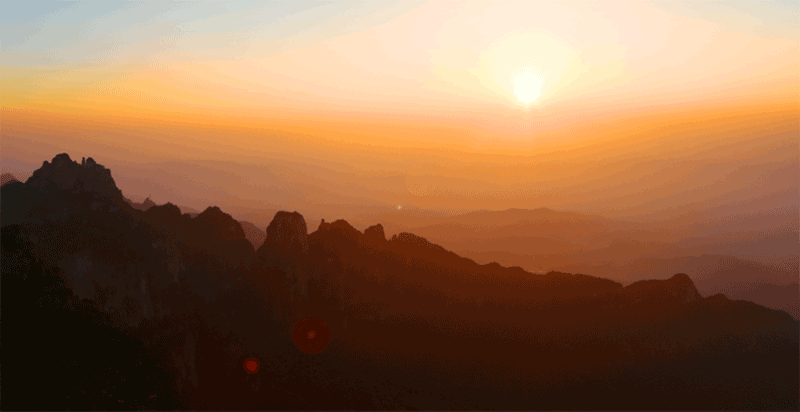

山西地形独特,三面环山、一面临河,既有“山”的保护,又有“河”的屏障,因此称为“表里山河”。图为太行山王莽岭日出。

倾听历史的脉搏,这片承载华夏五千年文明的中华腹地,宛若一部厚重的典籍,每一页都写满华章。黄河水奔腾于黄土高原,不仅雕琢出三晋大地“表里山河”的雄浑版图,更淬炼出这片土地诚信、坚韧、务实、精诚的独特气质。

晋商传奇凝聚“义与利”

沿着茶马古道踏出万里商路,晋商驼队的行囊里装的不仅是丝绸茶叶,更有“童叟无欺”的承诺。

图为晋商日昇昌票号外景

在明清时代,中国共出现过51家票号,山西就有43家。很多人不解,在没有银行系统的年代,晋商票号凭什么让“一纸汇票”通行南北?答案藏在平遥日升昌的老掌柜们常说的一句话里:“银子可以亏,招牌不能砸。”

“以义制利”是晋商的基本准则。所有票号,从日升昌开始,就确立了一个原则,即只要储户手拿汇票,不管何时何地,都必须无条件兑换。有记载说,有晋商在战乱中亏损惨重,宁可变卖家产,也要还清储户存款;面对承兑期限早已经过期的汇票,在核对账面记录无误后,“大掌柜”毫不犹豫予以兑现。诸如此类的故事还有很多,凭借“仁中取利真君子,义内求财大丈夫”的信念,晋商成为“信誉”的代名词。

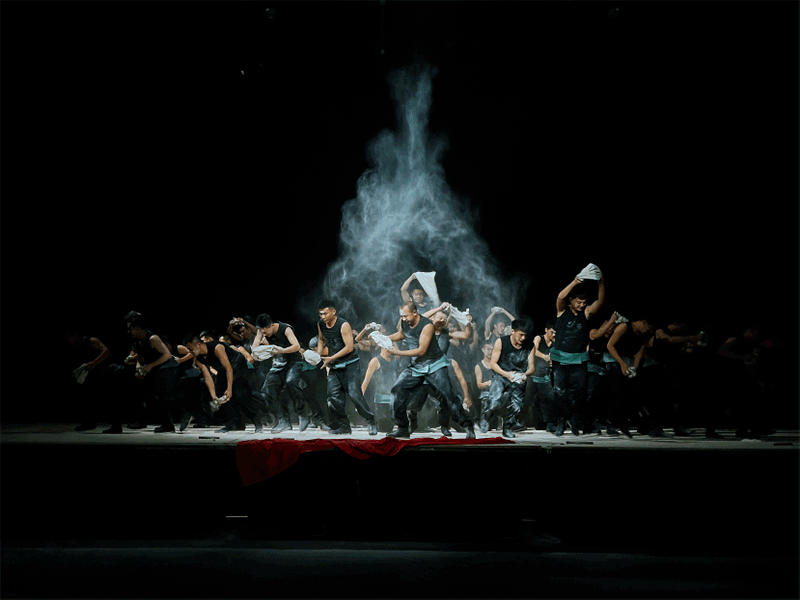

图为大型情景体验剧《又见平遥》剧照

如今,当我们站在乔家大院、李家大院,从斑驳的门楣、厚重的柜台中,感受“诚信”的重量;在沉浸式演出《又见平遥》中,穿越回清末,看“赵东家”为救分号伙计,举家远赴沙俄,用生命兑现承诺……那些在青砖灰瓦间流转的故事,从未因岁月褪色。古城风中依稀的驼铃声,提醒着我们:真正的长久之利,必生于道义的沃土。那束穿越古今的“信义”之光,永远是商业文明不灭的“灯塔”。

烽火岁月见证“血与情”

抗日战争时期,山西成了敌后抗战的主战场。从太行山脉到吕梁深谷,从晋中平原到晋南窑洞,三晋儿女用朴素的行动,诠释了“危难见真心”的分量。

沁源的群山里,藏着一场“没有硝烟的胜利”。1942年,日军占领沁源县城,想把这里变成“山岳剿共实验区”。可他们没想到,全县8万百姓像“搬家”一样,带着粮食、农具甚至家禽,集体搬进了深山。日军在城里找不到一粒粮、一个人,成了“瓮中之鳖”。百姓们在山里挖窑洞、种杂粮,白天躲着搜山的敌人,夜里就派民兵摸下山,用土制地雷炸得日军坐卧不宁。这场“沁源围困战”打了两年半,最终把敌人“饿”出了城。

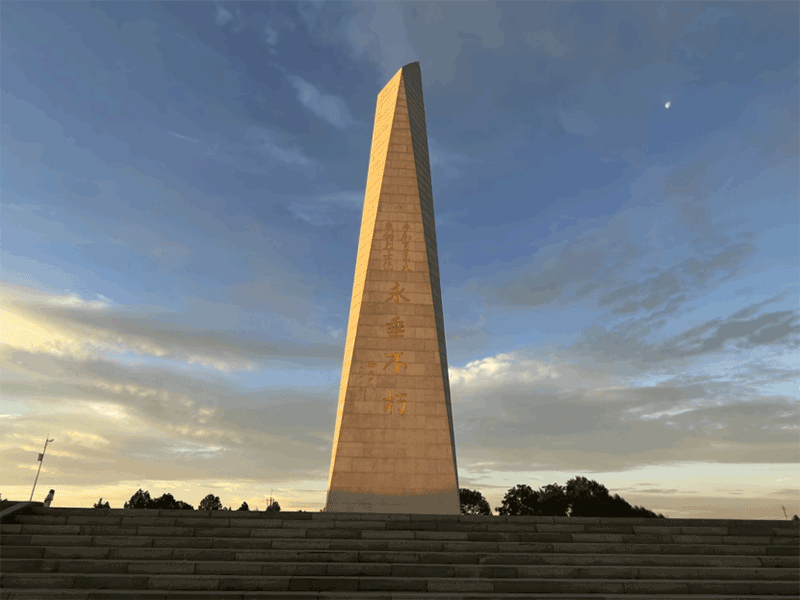

图为百团大战纪念碑。百团大战的胜利,沉重打击了日寇的嚣张气焰,鼓舞了中国人民的抗战斗志,在我国抗日战争史上写下了光辉的一页。

在晋西北抗日根据地,当抗日战争进入困难时期,由于日军的不断“扫荡”与“蚕食”,晋西北抗日根据地的面积、人口、粮食产量都严重缩小和下降,为了扭转这种局面,根据地党政军民一起动员起来,开展了“挤敌人”斗争,使日军据点周围成了“无人区”,完全陷入孤立状态,被根据地军民围困起来,生活必需品全靠运输队补给,抗日军民积极开展地雷战、麻雀战,伏击日军的运输部队,日军在补给断绝的情况下,难以坚持,不得不狼狈而逃。

在山西吕梁兴县八路军120师战史陈列馆,参观的游客络绎不绝。抗日战争时期,八路军120师及吕梁地方部队等部在晋绥边区及周边地区与日军作战1万多次,毙伤日军10.7万人,俘虏日伪军1.91万人,粉碎了日军西渡黄河、进攻陕北的企图。兴县是晋绥抗日根据地首府所在地,是保卫延安、屏障陕甘的前卫阵地。面对日军的扫荡,边区军民在这里英勇作战,田家会歼灭战、甄家庄歼灭战等战斗都重创日军。在抗战艰难的岁月里,兴县开荒100多万亩,为边区4万多名党政军人员提供物资保障,仅有9万人口的兴县参军过万,牺牲1000多人,为中国革命作出了巨大贡献。

图为百团大战纪念馆外景。百团大战是抗日战争相持阶段八路军在华北地区发动的一次规模最大、持续时间最长的战役。

1940年8月至1941年1月,为粉碎敌人的“囚笼政策”,中国共产党领导的八路军挺身而出,105个团如利剑出鞘,在华北地区对日军发动了大规模的战略性进攻作战。破袭正太路、血战狮脑山、攻坚娘子关……一次次冲锋从白昼到黑夜,是“不留一根铁轨、不留一根枕木、不留一个车站、不留一个碉堡、不留一座桥梁”的同仇敌忾,也是敌强我弱局势下以铮铮铁骨卫河山的英勇无畏。“宁可前进一步死,绝不后退半步生”,有支连队一战成名,百团大战“白刃格斗英雄连”的番号延续至今。经此一役,侵略者的嚣张气焰遭受打击。华北的捷报,鼓舞了全国。

民族存亡的考验下,山西人骨子里的诚信、本分、坚韧、务实、勤俭特质迸发出惊人的精神力量。当抗战的号角吹响,山西各抗日根据地军民并肩作战,农救会、工救会、青救会、妇救会、儿童团齐上阵。全民皆兵、全民参战,各地游击队、自卫队纷纷建立,形成了波澜壮阔的人民战争的宏伟局面。当战争的硝烟散去,这些故事化作三晋大地上永不褪色的红色记忆,像根系深扎的老槐树,在黄土层里盘虬卧龙,与每一粒砂、每一寸土相融共生,成为中华民族精神星空中永恒的坐标。

文化传承延续“根与光”

行走三晋,洪洞大槐树虬枝盘曲,如千万离乡游子血脉的凝结;应县木塔榫卯咬合千年岿然,诉说着古老匠心的永恒力量;云冈石窟佛陀的微笑与华严寺琉璃飞檐的金辉交融,映照出文明碰撞的壮阔图景。山河深处,华夏文明最深的根系盘踞于此——“最初中国”的胎动,在陶寺遗址的观象台刻度与晋南大地的礼乐青铜中清晰可辨;运城关公故里,解州关帝庙承载的忠义精神化作华夏文明根系最坚韧的纤维,超越地域与时代,成为全球华人共同的精神图腾。

图为山西运城盐湖常平村关帝圣像景区,云海翻涌,美如画卷。

作为国保大省,山西拥有500余处国保单位。这是华夏文明留下的瑰宝,也是山西得天独厚的文化财富与沉甸甸的历史责任。古槐的根脉扎入大地有多深,文化传承的生命力就有多坚韧;木塔的斗拱结构有多精妙,守护传统的手艺就有多执着。然而,守护传统不是枯守,而是让旧根萌发新枝,使古光映照新途。

图为世界上现存最高大、最古老纯木结构楼阁式建筑——应县木塔

当洪洞大槐树景区的系列“沉浸式寻根剧”,共同勾勒出清晰的大槐树移民历史脉络,让五湖四海的游客更加全面、深入地了解移民史实,感受根祖文化的魅力;当云冈石窟用3D投影让佛像“动”起来,千年微笑在数字空间获得永生;当应县木塔的“守塔猫”变身文旅吉祥物,年轻人一边撸猫一边了解着木塔“六暗三明”的结构玄机;当山西博物院藏青铜“鸮卣”化身憨萌可爱的文创产品,孩子们捧着“鸮卣雪糕”笑着触碰商周的温度——科技与创意成为激活古老文明的密钥,让封存于时光的符号重新跃动于当下日常。

文化之根所滋养的繁盛新枝,正强劲助推着三晋山河的绿色转型。曾以“煤海”著称的山西,将文化“软实力”锻造成撬动未来的“硬支撑”。大同从“煤都”向“文化绿都”华丽转身,云冈艺术节、古都灯会吸引全球目光;太原古老街巷与先锋书店、文创咖啡馆共生共荣,历史街区在咖啡香与书页声中焕发新生机。更令人赞叹的是,老陈醋这一舌尖上的“非遗”,已借力文旅融合裂变为集生产观光、研学、康养体验于一体的产业集群,文化根脉所萌发的绿意,正为工业重镇涂抹上可持续发展的动人底色。

图为被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的云冈石窟

从晋商票号的“一纸千金”,到抗战烽火的“生死相托”;从大槐树的“寻根”情怀,到云冈石窟的“数字新生”,今天的山西,早已不是“煤老板”的刻板印象。它积极进行着经济转型,全力追赶着时代的步伐,在古老文明的深厚根基上,奋力点亮创新驱动、绿色发展的时代之光。

图为第二批国家历史文化名城、世界文化遗产——平遥古城(航拍)

根深者叶茂,光远者路长。五千年文明从未冷却的人间烟火里,是晋商“不让客吃亏”的诚信,是抗战时“饿死也得守”的本分,是文物守护者“修旧如旧”的坚韧,是文创者“让传统变潮”的务实。这里的土地,诉说着历经千年仍葆有的那份厚道与真诚。

山西的故事,非亲身感受,不能体会那黄土拂面时的踏实,不能懂得老面馆里“醋要自家酿,面要手工和”的执拗,更不能撞见那些藏在时光褶皱里的惊喜。当古老传说融入现代叙事,蕴藏在文明基因中那份不竭的创新勇气与面向未来的磅礴生命力,铸就了表里山河的“晋道”密码,它不仅是山西的华章,更是中华文明永续传承、辉耀寰宇的深邃回响。