来源:山西日报时间:2025-11-18

11月17日上午,中共山西省委宣传部、山西省人民政府新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题第四场新闻发布会,省科技厅有关负责同志介绍情况,并回答记者提问。

“十四五”是山西科技创新发展快、活力足、成果实的五年。全省科技战线牢记习近平总书记的殷殷嘱托,坚决贯彻落实党中央和省委、省政府决策部署,深入实施创新驱动发展战略,科技创新综合实力稳步提升。

关键技术攻关加速突破,科技创新能力实现新跃升

“十四五”期间,我省坚持“四个面向”,聚焦重点产业链技术需求,系统部署约600项科技攻关项目,涌现出许多重大标志性创新成果。极致薄“手撕钢”、超级厚“核电钢”、单月掘进创世界纪录的“煤海蛟龙”、全球最快升负荷的循环流化床调峰系统等一批代表“中国厚度”“中国速度”的高精尖技术相继突破。全球首套极地新能源系统落地南极秦岭站,首片第三代半导体12英寸碳化硅晶圆成功研制,首个注射级重组人源化胶原蛋白材料成功投产,不少山西原创的“首字号”技术都变成了实实在在的产业,一批核心技术正在成为新质生产力。

省科技厅党组书记、厅长陈望远介绍,全省80%以上的省科技攻关项目均由企业与高校院所联合承担,“科技副总”、科技特派员奔赴产业一线,支撑企业竞争力稳步提升。中车、中电科等驻晋央企成功研发大功率半直驱永磁风力发电机、碳化硅晶圆激光剥离及检测装备等一系列国内领先的主导产品;太重、太钢、潞安化机等省属企业以科技创新打造大国重器,提升了产品市场竞争力。新兴科技型企业不断发展壮大,打造单项冠军。中磁科技突破钕铁硼高丰度稀土合金技术,市场份额达到40%,科达自控突破井下无人值守设备,成为北交所智慧矿山第一股。

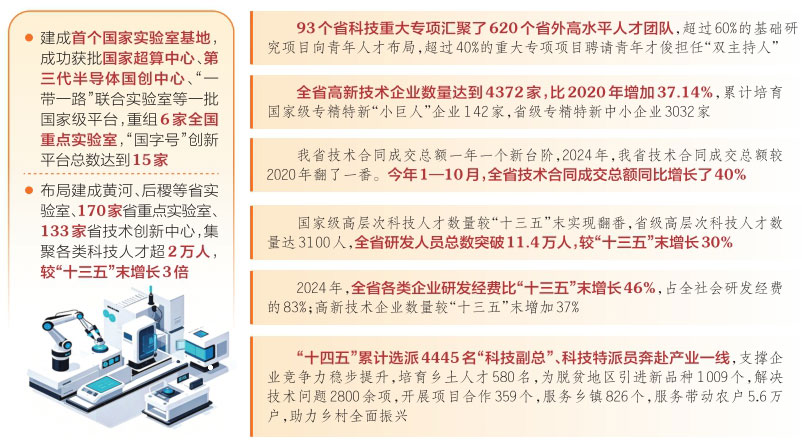

这五年,我省坚持“资金跟着产业发展走,项目跟着企业需求去”,抓好科研项目组织实施,统筹精准对接需求,构建培优企业与做强产业有机结合的科技创新生态链。2024年,全省各类企业研发经费比“十三五”末增长46%,占全社会研发经费的83%;高新技术企业数量较“十三五”末增加37%。

层级清晰、梯次衔接、重点突出、支撑有力的科技创新平台体系成为承担重大科研攻关主力军

“十四五”期间,我省战略科技力量筑梁立柱,高能级创新平台形成强大创新矩阵,围绕国家所需、山西所能,举全省之力创建国家级平台。目前,全省已整体构建起以国家级平台为引领、省级平台为支撑的具有山西特色优势的创新平台体系。

这五年,我省以科技创新与产业创新深度融合为主线,培育建设国家级科技创新平台,优化布局省级科技创新平台,逐步构建了层级清晰、梯次衔接、重点突出、支撑有力的科技创新平台体系,为培育和发展新质生产力、推动经济社会高质量发展注入了强大动力。省科技厅副厅长张其光介绍,我省抢抓国家加强战略科技力量建设的重大机遇,聚焦国家能源安全的战略需求,启动建设怀柔实验室山西研究院,国际一流的科研平台建成运行,由院士、杰青领衔的超过250人的高水平科研团队迅速汇聚,国家任务全面启动,循环流化床灵活发电、低浓度瓦斯提浓利用、“三高”煤的气化等一系列技术实现突破,支撑国家战略,带动区域发展的引领作用初步显现。

我省国家级创新平台数量从“十三五”末的7家增至15家,国家超算太原中心、第三代半导体国家技术创新中心(山西)、中国—白俄罗斯电磁环境效应“一带一路”联合实验室等一批标志性国家级创新平台成功获批建设,填补了我省在相关领域的空白;智能采矿装备技术、先进不锈钢、煤炭高效低碳利用、光量子技术与器件、煤与煤层气共采、极限环境光电动态测试技术与仪器等6家全国重点实验室重组入列,支撑产业高质量发展的核心作用不断增强。通过“充实、调整、整合、新建”方式,优化形成集基础研究、技术攻关、成果转化、条件保障全链条的省级创新平台体系,高起点布局建设了黄河、太行、后稷、先进半导体等山西省实验室;优化重组170家山西省重点实验室,基础研究类平台日趋完善。同时,建设省技术创新中心、企业技术中心、工程研究中心等技术创新类平台;省中试基地、国际科技合作基地、高等学校成果转化和技术转移基地等成果转化类平台相继完成建设,全省科技创新平台体系进一步得到优化。

汇集人才、激活人才、成就人才,全省高层次科技人才队伍梯次成长

“十四五”以来,全省科技人才总量和质量实现双提升。陈望远说,我省以创新活动汇聚人才,实施集中资源建设重大平台、重大专项“揭榜挂帅”、重大项目设立“双主持人”等创新举措;以深化改革激活人才,推行项目“承诺制”、经费“包干制”、“里程碑”式管理,开展科技人才评价改革,注重投资于人,每年安排科研经费2.3亿元用于“三晋英才”等激励奖励;以成果转化成就人才,在12家省属高校开展职务科技成果单列管理等“三项改革”,高水平人才团队的一批科技成果成功落地转化。

“国家级高层次科技人才较‘十三五’末实现了翻番,省级高层次科技人才数量达3100人,全省研发人员总量突破11.4万人,较‘十三五’末增长30%。”省科技厅副厅长赵瑞介绍,近年来,省委、省政府高度重视科技人才队伍建设,把创新实践作为引进、培育人才的核心路径。“十四五”期间,全省优化重组创新平台体系,15家国家级重大创新平台和300余家省级创新平台集聚各类科技人才超2万人,较“十三五”末增长3倍。重大项目实行“揭榜挂帅”制,93个省科技重大专项汇聚了620个省外高水平人才团队,超过60%的基础研究项目向青年人才布局,超过40%的重大专项项目聘请青年才俊担任“双主持人”,一个规模宏大、结构优化的人才方阵正在加速形成。

我省坚持把制度创新作为释放人才潜能的关键,大力推行科研诚信“承诺制”,探索项目经费“包干制”,试点项目验收“备案制”,通过建设新型研发机构,破除了人才在高校、院所、企业间自由流通的门户壁垒,实现产教科人才跨领域、跨部门、跨区域一体化配置。探索建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系,激发人才创新创业活力,科技领域D类以上高层次人才突破3100人。人才流动持续推动科技创新和产业创新深度融合,累计选派科技特派员、“科技副总”近5000人入村入企服务,促进科研人员把论文写在三晋大地上。职务科技成果单列管理等“三项改革”试点,解开了科研人员束缚,“十四五”以来累计登记技术合同总数超4.6万项,万人高价值发明专利拥有量是“十三五”末的2.4倍。

发布会问答摘编

1

记者:山西是能源大省,大家都关注能源转型和绿色发展。请问这五年,山西在能源科技创新方面有哪些举措?取得了哪些成效?

省科技厅党组书记、厅长陈望远:

“十四五”期间,我省在顶层设计、平台建设、技术攻关等方面持续发力,加强资源统筹和力量组织,省级研发投入约50亿元,建成80余家省级以上能源科技创新平台,开展有组织的重大科技攻关,产出了一批高价值科技创新成果,有力支撑了我省能源转型。

一是向智而行,科技支撑增产保供。聚焦煤炭安全高效开采,自主研发的“煤海蛟龙”掘进装备、大型露天矿智能电铲等“大国重器”;我省煤矿先进产能占比已经达到83%,攻克了深部煤层气、薄煤层煤层气、煤与煤层气共采等关键技术,助力山西省煤层气产量达到全国总产量的80%以上。煤电机组“三改联动”取得显著进展,循环流化床机组快速调峰创下全球最快升负荷速率纪录,全国首个省级电力现货市场正式运行,科技为能源安全“压舱石”稳定供应提供了坚实支撑。

二是向新而行,科技推动产业升级。我省在能源领域率先实现战略科技力量体系化布局,强强联合,协同攻关,集中优势资源突破重大科技难题,“低碳高端”成为煤炭科技创新的代名词。

三是向绿而行,科技引领绿色转型。我省大力发展新能源技术及应用示范,为综合能源服务新业态新模式开辟技术路径。首个规模化新能源系统在南极秦岭站投运使用,全球最大26兆瓦级海上风力发电机完成并网测试,“新能源+储能”、源网荷储一体化技术迈上新台阶,钠离子电池、全钒液流电池等新型储能技术实现产业化。碱性水电解槽、氢燃料电池发动机、氢冶金等氢能技术加速迭代等。此外,我省在绿电园区、智能电网、深层地热、生物质能等领域的技术,也取得积极进展。

2

记者:科技成果落地才有用。请问“十四五”期间,山西的科技成果转化成效如何?

省科技厅副厅长、新闻发言人王晋斌:

科技成果从“实验室”到“生产线”才能真正发挥价值。这五年,我省把科技成果转化作为工作重点,作了不少努力,也看到了明显成效。

一是转化效果越来越明显。“十四五”以来,我省技术合同成交总额一年一个新台阶,到2024年,我省技术合同成交总额较2020年翻了一番。今年1月—10月,全省技术合同成交总额同比增长了40%。

二是转化平台越来越给力。一批新型研发机构引领支撑转型升级的作用日趋突显,全省布局了49个中试基地、建成产业技术创新战略联盟97家,通过上下游联动开展协同攻关和成果转化。基本覆盖全省重点产业链,着力打通从“实验室”到“生产线”的关键节点。

三是企业作用越来越突出。发挥企业“出题者”和“阅卷人”作用,持续优化研发费用加计扣除和研发费用补助政策,科技创新券政策升级至2.0版,满足了企业差异化创新需求。

四是转化通道越来越通畅。提升山西科技成果转化和交易服务平台功能,建设“科技成果库”和“企业需求库”,目前收录了供需信息4万条;常态化开展路演对接活动260余场,技术经理人队伍扩大至1300人,为55名技术经理人评定职称;建成省级以上技术转移机构15家、科技企业孵化器88家,搭建起科技成果高效转化的桥梁。

五是政策支持越来越精准。深入推进职务科技成果单列管理、技术经理人职称评定、横向科研经费作价入股“三项改革”,试点高校扩大至12所。科技成果转化“高效办成一件事”系统上线运行,创新生态得到改善和提升,科研人员成就感和获得感显著增强。

本报记者沈佳